Derrière l’éclat de ton iris émeraude, j’entrevois tout un monde,

Un battement de paupières et je pressens tes doutes,

Un regard et nous nous comprenons enfin.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Olivier Leduc

Derrière l’éclat de ton iris émeraude, j’entrevois tout un monde,

Un battement de paupières et je pressens tes doutes,

Un regard et nous nous comprenons enfin.

Filou, la petite goutte de rosée qui glisse le longe de l'herbe,

C'est elle ma peur, je la toise,

Puis je la laisse s'évanouir aux lueurs du jour.

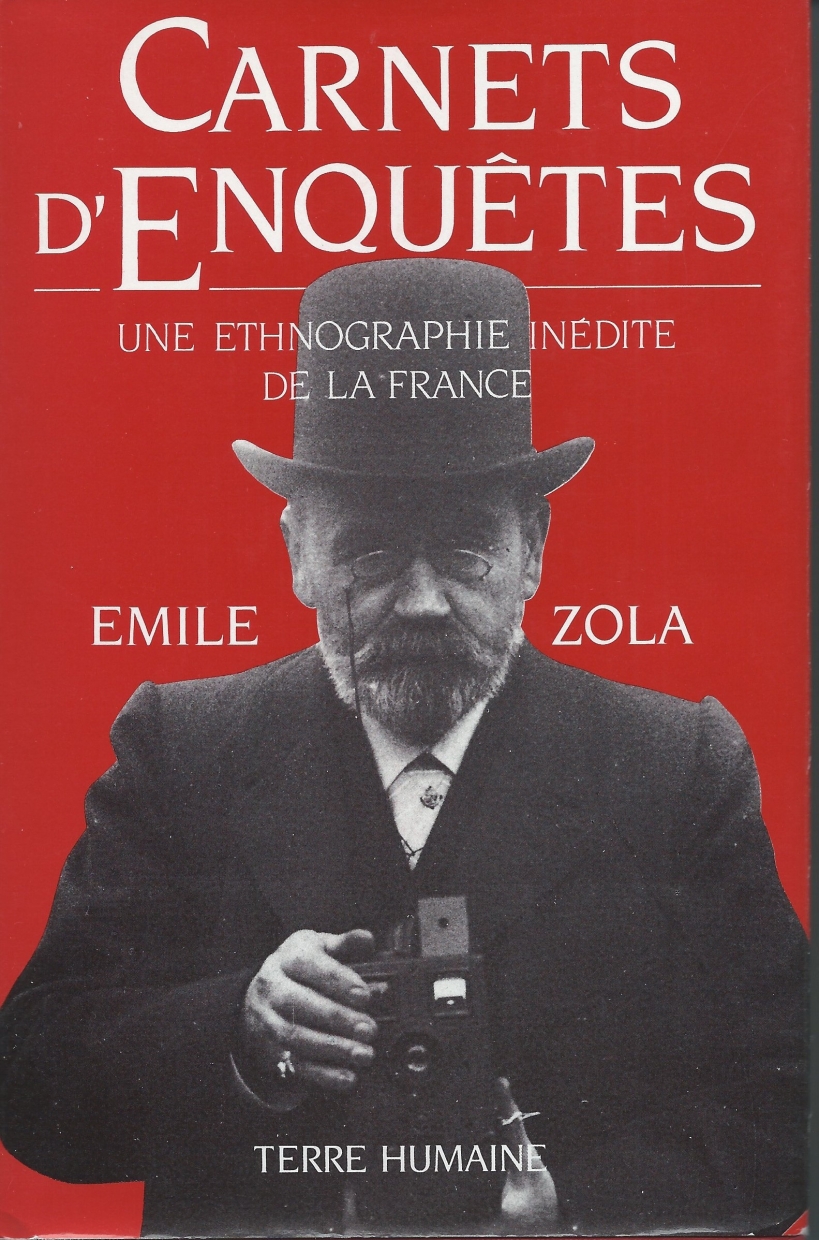

Pour ceux qui s’intéressent à Emile Zola et aux Rougon-Macquart, un ouvrage indispensable et passionnant : Les carnets d’enquêtes, une ethnographie inédite de la France, 686 pages, éditeur Plon (octobre 1993), collection : Terre Humaine.

L’ouvrage est évidemment épuisé, mais on peut le trouver facilement et à un prix abordable sur Internet sachant qu’il a aussi été publié par France Loisirs.

Un extrait : pages 486 et 487, des notes d’Emile Zola pour l’écriture de Germinal.

"De certains mots, de certains regards, on ne guérit pas. Malgré le temps passé, malgré la douceur des autres mots et des autres regards."

Delphine de vigan, D'après Une histoire vraie, JC Lattés, PRIX RENAUDOT et PRIX GONCOURT DES LYCEENS

Après En finir avec Eddy Bellegueule, un roman poignant et fort, Edouard Louis a écrit Histoire de la violence. Le roman paraitra, aux Editions du Seuil, le 7 janvier.

Après En finir avec Eddy Bellegueule, un roman poignant et fort, Edouard Louis a écrit Histoire de la violence. Le roman paraitra, aux Editions du Seuil, le 7 janvier.

En voici un résumé d'après l'auteur :

J’ai rencontré Reda un soir de Noël. Je rentrais chez moi après un repas avec des amis, vers quatre heures du matin. Il m’a abordé dans la rue et j’ai fini par lui proposer de monter dans mon studio. Ensuite, il m’a raconté l’histoire de son enfance et celle de l’arrivée en France de son père, qui avait fui l’Algérie. Nous avons passé le reste de la nuit ensemble, on discutait, on riait. Vers six heures du matin, il a sorti un revolver et il a dit qu’il allait me tuer. Il m’a insulté, étranglé, violé. Le lendemain les démarches médicales et judiciaires ont commencé.

Source : http://edouardlouis.com/2015/11/05/a-paraitre-histoire-de-la-violence/

Voici un extrait du 1er tome des "Monarchies divines" de Paul Kearney, une fresque épique de Fantasy en 5 tomes, bien écrite : le style est très agréable. Il s'agit du "Voyage d'Hawkwood" qui a paru aux éditions du Rocher et en poche, aux éditions du "Livre de poche".

Paul Kearney est né en 1967 en Irlande du Nord, où il habite aujourd’hui, après deux parenthèses à Copenhague et aux États-Unis.

Les différents royaumes qui gouvernent le monde sont entrés en guerre. Aekir, la grande cité ramusienne, vient de tomber sous le joug du sultan Aurungzeb. À Hebrion, le roi Abeleyn IV s’inquiète de la montée des Inceptines, cet ordre religieux fanatique qui veut faire disparaître toute trace de magie sur terre. Alors que le noble Hawkwood revient à Abrusio à bord de sa caravelle, une partie de son équipage se fait arrêter. Pour survivre, il doit accepter un marché : aller à la recherche d’un continent légendaire. Il a pour équipage les magiciens et les sorciers devenus indésirables dans la cité. Malheureusement, personne n’est jamais revenu vivant de ce périple impossible… Série devenue culte, la fresque épique en cinq volumes des Monarchies divines ravira les amateurs d’une fantasy mature et sombre.

"Prologue

Année du saint 422

Navire de la mort – il cabotait sous la brise du nord-ouest, les huniers immobiles, mais les vergues brassées pour affronter un vent perdu depuis trop longtemps en haute mer. L’équipage de la yole fut le premier à l’apercevoir, la veille de la Saint-Beynac. Il donnait lourdement de la gîte, en dépit de la houle légère, et les vestiges de ses voiles vibrèrent et s’agitèrent lorsque la brise fraîchit.

C’était une journée d’un bleu parfait, un ciel et nu océan immenses qui se reflétaient même l’un sur l’autre. Quelques goélands voletaient, impatients, autour des filets remplis d’argent remorqués par l’équipage de la yole qui faisait des affaires en or, et un banc d’oyvips étincelants, anormalement nombreux, batifolait par bâbord – mauvaise augure. A l’intérieur de chaque banc, disait-on, hurlait l’âme d’un noyé. Mais le vent était clément et le banc démesuré –perceptible telle une ombre gigantesque sous la coque d’un navire, scintillant de temps à autre lorsque le flanc lumineux d’un poisson se contorsionnait ; les pêcheurs étaient présents depuis le quart du matin, remplissant leurs filets avec la récompense incertaine de la mer, la ligne obscure de la côte hebrionienne n’étant que pure conjecture, au loin, bien au-delà de leurs épaules droites.

Le capitaine de l’une des yoles se protégea les yeux, marqua une pause puis scruta attentivement l’océan, pierre bleue scintillant sur du cuir ondoyant, le menton hérissé de poils aussi pâles que ceux d’une ortie. L’ombre de l’eau, lumineuse, se gondolait dans ses orbites.

- Quelque chose en vue, marmonna-t-il.

- Qu’est-ce, pater ?

- Une caraque, fiston ; un navire de haute mer visiblement".

Paul Kearney, Les monarchies divines, 1er tome Le voyage d'Hawkwood

Carte du "monde" des Monarchies Divines :

Et enfin, les 4 autres tomes :

Beaucoup mieux que le Petit Robert voici le Grand Robert !

Ne chercher pas à l'acheter en version papier, il ne sera jamais plus réédité...

Comme feu le fameux Quid ou l' Encyclopædia Universalis en vingt volumes... il faut désormais se tourner vers les versions numériques.

Alors le Grand Robert, c'est le dictionnaire le plus riche et le plus complet de la langue française :

- 100 000 mots, 350 000 sens, toutes les orthographes, étymologies et nuances d'emploi.

- Une extraordinaire anthologie de citations littéraires : 325 000 citations et 2 000 notices biographiques d'auteurs.

- 25 000 expressions, locutions et proverbes.

- Un réseau d'un million de liens hypertextes, sur les synonymes, analogies, contraires, dérivés et composés...

J'avoue, j'adore le papier et les livres mais je me sers de moins en moins des dictionnaires papier...

Il est tellement plus facile et rapide de faire une recherche sur le Grand Robert version numérique notamment pour les recherches de citations d'après un ou deux mots, au-delà le Grand Robert n'est pas très efficace.

Vous avez la possibilité de prendre un abonnement ou d'acheter le version numérique à télécharger et à installer sur votre PC ou MAC : seul bémol, vous n'avez que 3 installations possibles... Alors à 149€, réfléchissez-bien où installer le logiciel !

Pour plus d'informations, le site de l'éditeur Robert : http://www.lerobert.com/le-grand-robert/#coffret

Avec en prime, la petite présentation d'Alain Rey, linguiste et lexicographe, qu'on ne présente plus, toujours aussi passionné et passionnant, qui est un peu le "PAPA" du Petit et du Grand Robert !

"Si vous écrivez, vous devez être prêt à vous détester vous-même, à être dégoûté de vous-même à la fin d'une journée que vous avez passée à écrire. Tant de temps pour un tel résultat !" James Salter interviewé par François Busnel, page 37 du magazine LIRE, n°429, octobre 2014.

Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €

Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €

Livre 1

Picardie

(fin des années 1990 - début des années 2000)

Rencontre

De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n’ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître.

Dans le couloir sont apparus deux garçons, le premier, grand, aux cheveux roux, et l’autre, petit, au dos voûté. Le grand aux cheveux roux a craché Prends ça dans ta gueule.

Le crachat s’est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l’odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons Regarde il en a plein la gueule ce fils de pute. Il s’écoule de mon œil jusqu’à mes lèvres, jusqu’à entrer dans ma bouche. Je n’ose pas l’essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d’un revers de manche. Il suffirait d’une fraction de seconde, d’un geste minuscule pour que le crachat n’entre pas en contact avec mes lèvres, mais je ne le fais pas, de peur qu’ils se sentent offensés, de peur qu’ils s’énervent encore un peu plus.

Je n’imaginais pas qu’ils le feraient. La violence ne m’était pourtant pas étrangère, loin de là. J’avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d’autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d’insistance et mon père, sous l’emprise de l’alcool, qui fulminait Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça sale bâtard. Ma mère qui essayait de le calmer Calme-toi chéri, calme-toi mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir, c’était la règle, c’était ça aussi être un vrai ami, un bon copain, se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l’autre, la victime de sa saoulerie au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu’un de nos chats mettait au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton jusqu’à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l’avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu’il extrayait pour en faire du boudin (le sang sur ses lèvres, son menton, son tee-shirt) C’est ça qu’est le meilleur, c’est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant quand mon père sectionnait sa trachée-artère étaient audibles dans tout le village.

J’avais dix ans. J’étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir je ne les connaissais pas. J’ignorais jusqu’à leur prénom, ce qui n’était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire d’à peine deux cents élèves où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants, ils ne dégageaient aucune agressivité, si bien que j’ai d’abord pensé qu’ils venaient faire connaissance. Mais pourquoi les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau ? La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde : les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers Nous les petits on intéresse personne, surtout pas les grands bourges.

Dans le couloir ils m’ont demandé qui j’étais, si c’était bien moi Bellegueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m’ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années,

C’est toi le pédé ?

En la prononçant ils l’avaient inscrite en moi pour toujours tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L’impossibilité de m’en défaire. C’est la surprise qui m’a traversé, quand bien même ce n’était pas la première fois que l’on me disait une chose pareille. On ne s’habitue jamais à l’injure.

Un sentiment d’impuissance, de perte d’équilibre. J’ai souri – et le mot pédé qui résonnait, explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque.

J’étais maigre, ils avaient dû estimer ma capacité à me défendre faible, presque nulle. À cet âge mes parents me surnommaient fréquemment Squelette et mon père réitérait sans cesse les mêmes blagues Tu pourrais passer derrière une affiche sans la décoller. Au village, le poids était une caractéristique valorisée. Mon père et mes deux frères étaient obèses, plusieurs femmes de la famille, et l’on disait volontiers Mieux vaut pas se laisser mourir de faim, c’est une bonne maladie.

(L’année d’après, fatigué par les sarcasmes de ma famille sur mon poids, j’entrepris de grossir. J’achetais des paquets de chips à la sortie de l’école avec de l’argent que je demandais à ma tante – mes parents n’auraient pas pu m’en donner – et m’en gavais. Moi qui avais jusque-là refusé de manger les plats trop gras que préparait ma mère, précisément par crainte de devenir comme mon père et mes frères – elle s’exaspérait : Ça va pas te boucher ton trou du cul –, je me mis soudainement à tout avaler sur mon passage, comme ces insectes qui se déplacent en nuages et font disparaître des paysages entiers. Je pris une vingtaine de kilos en un an.)

Ils m’ont d’abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu’à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L’un m’a saisi les bras pendant que l’autre me mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens : les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C’est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri. On pense – devant ce type de scène, je veux dire : avec un regard extérieur – à l’humiliation, à l’incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à la douleur.

Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer et ma respiration se bloquait. J’ouvrais la bouche le plus possible pour y laisser pénétrer l’oxygène, je gonflais la poitrine, mais l’air ne voulait pas entrer ; cette impression que mes poumons s’étaient soudainement remplis d’une sève compacte, de plomb. Je les sentais lourds tout à coup. Mon corps tremblait, semblait ne plus m’appartenir, ne plus répondre à ma volonté. Comme un corps vieillissant qui s’affranchit de l’esprit, est abandonné par celui-ci, refuse de lui obéir. Le corps qui devient un fardeau.

Ils riaient quand mon visage se teintait de rouge à cause du manque d’oxygène (le naturel des classes populaires, la simplicité des gens de peu qui aiment rire, les bons vivants). Les larmes me montaient aux yeux, mécaniquement, ma vue se troublait comme c’est le cas lorsqu’on s’étouffe avec sa salive ou quelque nourriture. Ils ne savaient pas que c’était l’étouffement qui faisait couler mes larmes, ils s’imaginaient que je pleurais. Ils s’impatientaient.

J’ai senti leur haleine quand ils se sont approchés de moi, cette odeur de laitages pourris, d’animal mort. Les dents, comme les miennes, n’étaient probablement jamais lavées. Les mères du village ne tenaient pas beaucoup à l’hygiène dentaire de leurs enfants. Le dentiste coûtait trop cher et le manque d’argent finissait toujours par se transformer en choix. Les mères disaient De toute façon y a plus important dans la vie. Je paye encore actuellement d’atroces douleurs, de nuits sans sommeil, cette négligence de ma famille, de ma classe sociale, et j’entendrai des années plus tard, en arrivant à Paris, à l’École normale, des camarades me demander Mais pourquoi tes parents ne t’ont pas emmené chez un orthodontiste. Mes mensonges. Je leur répondrai que mes parents, des intellectuels un peu trop bohèmes, s’étaient tant souciés de ma formation littéraire qu’ils en avaient parfois négligé ma santé.

Dans le couloir le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se succédaient avec les coups, et mon silence, toujours. Pédale, pédé, tantouse, enculé, tarlouze, pédale douce, baltringue, tapette (tapette à mouches), fiotte, tafiole, tanche, folasse, grosse tante, tata, ou l’homosexuel, le gay. Certaines fois nous nous croisions dans l’escalier bondé d’élèves, ou autre part, au milieu de la cour. Ils ne pouvaient pas me frapper au vu de tous, ils n’étaient pas si stupides, ils auraient pu être renvoyés. Ils se contentaient d’une injure, juste pédé (ou autre chose). Personne n’y prenait garde autour mais tout le monde l’entendait. Je pense que tout le monde l’entendait puisque je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d’autres dans la cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d’entendre le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas et chuchotait sur mon passage, que j’entendais Regarde, c’est Bellegueule, la pédale.

Le Seuil, 2014

Quatrième de couverture « Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre ma mère dire Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit, la fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur de colza, très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici. »

En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre.

Édouard Louis a 21 ans. Il a déjà publié Pierre Bourdieu: l'insoumission en héritage (PUF, 2013). En finir avec Eddy Bellegueule est son premier roman.

http://www.youtube.com/watch?v=tWxMe7jvUOU.

http://www.franceculture.fr/emission-du-jour-au-lendemain-edouard-louis-2014-03-26.

Pour écrire des histoires, il y a deux méthodes : écrire un scénario ou partir d’une simple idée en espérant que cela conduise quelque part… (à la manière de Stéphane King par exemple qui compare l’écrivain (dans Ecriture, mémoires d’un métier, éditions de Poche, livre à lire aussi…) à un archéologue qui déterre un fossile.

Pour ceux qui voudraient utiliser la première technique, trois livres en français s’offrent à vous :

1) Anatomie du scénario de John Truby, nouveau monde éditions, en ce moment épuisé en format papier, mais téléchargeable sur la fnac.com au format ePub pour 18,99€

2) Story, de Robert McKee, dixit éditions, 30€

3) La dramaturgie d’Yves Lavandier, le clown et l’enfant, 34€

L’ouvrage d’Yves Lavandier est très intéressant mais il ne traite que du cinéma, du théâtre, de la radio, de la télévision et de la bande dessinée. Donc pas du roman.

Le livre de Robert McKee que je n’ai pas encore fini… traite aussi essentiellement du cinéma.

Ma préférence va à l’ouvrage de John Truby car sa méthode s’applique à toute histoire, cinéma, roman,… L’essentiel des exemples est tiré du monde du cinéma mais cela ne pose aucun problème. La méthode de John Truby est presque mathématique avec ses 22 étapes :

|

Etapes |

Personnages |

Intrigue |

Univers du récit |

Débat moral |

|

1 |

Révélation, besoin et désir |

|

|

|

|

2 |

Spectre |

|

Univers du récit |

|

|

3 |

Faiblesse et besoin |

|

|

|

|

4 |

|

Evénement déclencheur |

|

|

|

5 |

Désir |

|

|

|

|

6 |

Allié ou alliés |

|

|

|

|

7 |

Adversaire |

Mystère |

|

|

|

8 |

Faux-allié/adversaire |

|

|

|

|

9 |

Modification du désir et des motivations |

1ère révélation et décision |

|

|

|

10 |

|

Plan |

|

|

|

11 |

|

Plan et principale contre-attaque de l'adversaire |

|

|

|

12 |

|

Dynamique du récit |

|

|

|

13 |

|

|

|

Attaque par un allié |

|

14 |

|

Apparente défaite |

|

|

|

15 |

Dynamique obsessionnelle, modification du désir et des motivations |

2ème révélation et décision |

|

|

|

16 |

|

Dévoilement |

|

|

|

17 |

|

3ème révélation et décision |

|

|

|

18 |

|

Porte étroite, fourches Caudines et vision de la mort |

|

|

|

19 |

|

Confrontation |

|

|

|

20 |

Révélation |

|

|

|

|

21 |

|

|

|

Décision morale |

|

22 |

Nouvel équilibre |

|

|

|

Et sa méthode a le mérite de ne pas laisser l’auteur complètement démuni avec son histoire.

Evidemment pour bien utiliser cette technique (voir tableau ci-contre), il faut avoir lu son livre...

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

«Toutes les nuits, à l’heure la plus pénible, l’écrivain Mathias Olbane quittait le lit où il avait saumâtrement somnolé depuis le soir, assailli de rêves et de désespoir, et, sans allumer, il allait s’asseoir devant le miroir de la chambre », Ecrivains, Antoine Volodine.

Toutes les nuits, à l’heure la plus pénible, l’écrivain Mathias Olbane quittait le lit où il avait saumâtrement somnolé depuis le soir, assailli de rêves et de désespoir, et, sans allumer, il allait s’asseoir devant le miroir de la chambre. Face à cette mince couche d’argent en partie oxydée dans les coins, il regardait son visage comme on contemple un ennemi. Sa vie ou plutôt ce qu’elle était devenue lui répugnait. Il aurait voulu être ailleurs. Il aurait voulu être quelqu’un d’autre, n’importe qui à condition de ne plus devoir écrire et souffrir de ne pas écrire. Le reflet dans ce vieux miroir légué par sa grand-mère, sa chère Malou comme enfant il aimait l’appelé, ne lui était plus que douleur. Il ne se reconnaissait plus. Il ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là…

Il s’arracha de sa torpeur et saisit un verre qu’il remplit de whisky bon marché. Le liquide coula dans sa gorge d’une traite, sans plaisir. Il se rassit encore plus mal. Même se souler, il n’y parvenait plus. Il buvait un verre puis en était dégouté une bonne semaine.

Il se rallongea et se laissa emporter par le ressac âpre des idées qui le tourmentaient. Toute son existence d’à présent, misérable et pathétique, semblait battre sous ses paupières et lui embrumer l’esprit. Les images intermittentes mornes et grises, insignifiantes et neurasthéniques se succédaient frénétiquement sans qu’il puisse les chasser. Un ballet morose presque lénifiant. Alors il s’endormit.

En bas de l’immeuble de M. Olbane, la rue enveloppée d’une douce tiédeur s’était lovée dans un silence confortable à peine troublée par quelques scooters pétaradant sur le périphérique voisin. La lumière pâle et orangée des antiques lampadaires au sodium dégouttait et arrosait à peine les trottoirs en macadam et les crottes de chien qui mouchetaient la bande sombre où quelques imprudents poseraient leurs pieds.

Demain, la valse des motos crotte balayera tout cela, comme la mer lave la grève. Mais pour l’instant, les étrons étaient bien à leur poste, tapis dans l’ombre d’une poubelle ou d’un hall d’immeuble, prêts à s’écraser sous la première semelle venue. Un homme en costume gris à la démarche nerveuse faisait claquer ses chaussures Richelieu dont les fers chantaient sous ses pas. A mesure qu’il s’approchait de l’immeuble de M. Olbane, les clic clac retentissaient davantage. Un miaulement retentit puis pour éviter une déjection, l’homme à la veste grise impeccablement cintrée fit comme une embardée, à la manière d’une automobile dont le chauffeur, surpris, essaye d’éviter un obstacle. Il glissa un instant, ses fers l’y aidant puis faillit se rattraper sur une poubelle malheureusement vide qui bascula et l’entraîna dans sa chute.

Un juron cingla l’air. L’homme s’aperçut en se relevant et en brossant son pantalon qu’il était zébré au genou droit d’une large entaille qui faisait apparaître sa peau. Il jura de nouveau en un flot de paroles incompréhensibles mais bien audibles. Dans la rue, des lumières s’allumèrent aux différents étages des maisons et des immeubles telle la voute céleste éclairée d’une myriade d’étoiles. L’homme agitait les bras tout en hurlant des paroles qu’une oreille attentive aurait pu rapprocher d’une langue latine comme l’italien. Il semblait brasser de l’air comme un moulin à vent et reprit son chemin sous le regard médusé de ceux qui s’étaient posté à leur fenêtre pour apercevoir qui était le responsable à une heure si tardive de tout ce tapage. Les fenêtres se fermèrent. Les doubles rideaux aussi et comme un soufflet qui retombe, les lumières s’éteignirent. Sauf une.

Dans l’appartement de l’écrivain Mathias Olbane, la lampe de chevet était allumée. Il leva la tête de son oreiller et s’aperçut qu’un mal de crâne irradiait jusqu’à ses tempes. Et il pensa, qu’il était bien idiot qu’il faille prendre connaissance de la douleur pour que celle-ci ait tout le loisir de prendre ses aises et d’amplifier son effet. Il fit donc quelques pas, certain que son mal allait empirer et il ne dut pas attendre pour que cela s’avère exact. Il avala deux aspirine et se recoucha. C’était terrible. Sa boîte crânienne n’était plus qu’une grappe de raisins dans un pressoir. Il ne tint plus et alla entrebâiller la fenêtre pour faire entrer un peu d’air frais. Et il entendit au lointain, la voix certes étouffée mais bien reconnaissable de celui qui avait hurlé sous ses fenêtres et à qui il devait de s’être réveillé. Un malaise le remplit à la manière d’une vasque qu’on emplit d’eau et qui finit par déborder si on y prend garde. Tout, autour de lui, était mouvant. Cela lui rappela ses soirées estudiantines où il s’abrutissait sur son pentium 486 à tirer sur des monstres armés à un rythme frénétique. Au bout de plusieurs semaines à jouer à doom 2, il avait dû arrêter. Le jeu le rendait nauséeux : rien qu’avoir le générique du début et le cœur lui tournait.

Il était à présent dans un état à peu près similaire. L’air était devenu poisseux et irrespirable. Et il lui semblait que toute sa rancœur et ses désillusions se cristallisaient maintenant et ici, dans la chair qui s’éloignait au loin sous les pâles réverbères. Cet homme qu’il ne connaissait pas, cet étranger qu’il imaginait incarné dans doom 2, il le mitraillait, le flinguait, le lacérer de coups de couteau puis utiliser le lance-flammes dans une ultime rage. Et tout en imaginant cela, dans une furie qu’il ne maitrisait plus, il vida d’une traite la bouteille de whisky puis avala deux autres aspirine.

Il s’effondra et se surprit à regarder la moquette grise et terne, le corps immobile, paralysé, saturé de toute sa rancœur qui venait d’exploser en lui comme une bulle de savon.

La porte s’ouvrit soudainement et son père se figea devant lui, plongeant son regard bleu azur dans ses yeux tel un couteau qu’on enfonce dans un cœur. Il était planté devant lui, vêtu du costume qu’il avait porté à son mariage. Veste en flanelle grise, chemise blanche finement rayée, cravate en soie beige clair et des chaussures de cuir noir brillantes comme de l’anthracite. Cheveux d’habitude poivre et sel mais pour l’occasion gominés.

Son père, ce vieil italien borné, macho et autoritaire, le regardait sévèrement. Il attendait pour ouvrir la bouche espérant que son fils lui fasse une remarque mais le temps s’étirait telle une vieille chaussette trempée pendouillant sur une corde à linge. Mathias Olbane était toujours affalé sur la moquette, immobile, les yeux vissés sur les chaussures cirés de son père. Il se demanda même un instant comment se faisait-il qu’il pouvait apercevoir son père dans son intégralité sans qu’il doive bouger sa tête. Cela lui parut suspect. C’était comme une caméra en position de contre plongée qui aurait enregistré des images avec un axe de perspective horizontal : cela ne lui parut pas possible mais l’idée fut balayée de son esprit quand il vit les rides du front de son père se plissaient. Il se revit subitement enfant, dos au mur, sermonné car il avait brisé un vase de chine, bleu et blanc, en porcelaine de l’époque Ming, une copie évidemment, mais une copie qui devait coûter une somme rondelette tout de même. Le doigt sec et menaçant de son père s’agitait devant lui nerveusement et plus il le voyait s’animait, plus il avait honte. Honte de quoi, il ne le savait pas. C’était un accident. La trajectoire de sa balle en caoutchouc avait été imprévisible. Quelque chose avait dû la dévier. Mais il y avait ce doigt, qui continuait de le pointer. Ce méchant doigt, maigre comme un bâton de réglisse qui l’humiliait.

Ce souvenir s’effaça mais le malaise, l’affront que son père lui avait infligé fut brusquement ravivé comme de l’essence versé sur des flammèches. Oui, son père avait eu tort de le rabaisser ainsi, de lui visser dans la tête qu’il n’était qu’un enfant turbulent, inconscient, écervelé, inconséquent. Il ne savait plus quels termes avait employé son père mais il se souvenait que cela l’avait rabaissé au plus haut point. Oui, il ne l’avait jamais digéré et de sa place, les mots semblèrent sortir de sa bouche comme les étuis des balles d’une mitrailleuse. Regarde-moi, regarde-moi bien en face, papa, dit-il ou plutôt voulut-il lui dire car la réalité lui échappait quelque peu. Son père se redressa légèrement, tout en fronçant les sourcils.

Plusieurs fois, tu as abusé de ton autorité, dit-il.

– Qu’est-ce que tu me chantes là, fiston.

– Tu ne t’en rappelles pas mais moi ça m’est resté en travers de la gorge. Et arrête de m’appeler fiston, je n’ai plus deux ans.

– Comment veux-tu que je t’appelle… Mathias le raté peut-être ou bien Mathias l’alcoolique…

– Voilà, nous y sommes. C’est ce dont je voulais te parler. Toujours rabaisser les autres, montrer ta foutue supériorité… C’est bien le problème.

– Mais c’est ce que tu es… Un bon à rien. Ou plutôt voilà ce QUE TU ES DEVENU, dit son père en accentuant les derniers mots pour l’humilier un peu plus.

Mais la tension était-elle que Mathias ne put davantage se contenir. Il prit la lourde machine à écrire qui se trouvait sur le bureau et la propulsa vers son père qui l’esquiva presque par magie. Elle frappa si fort la cloison du mur, que des touches du clavier azerty furent projetées en l’air en une belle gerbe. Ce fut comme un feu d’artifice de lettres blanches. Puis tout ce qui fut à portée de ses mains fut envoyé dans la direction de son père, vers cette figure paternelle qui en ce moment précis n’était plus pour lui que rancœur, détestation et ressentiment. Il lançait avec joie et plaisir. A chaque objet ou mobilier qu’il saisissait dans ses mains pour le projeter vers son père, il sentait sa peine s’allégeait. A chaque objet ou mobilier qu’il brisait sur le mur, il sentait s’évanouir en lui tout ressentiment. Les contorsions de son père pour éviter les projectiles, sa souplesse féline presque inhumaine aurait due l’agacer un peu plus à chaque loupé mais c’est tout le contraire qui se produisait. Sa tête se vidait comme un silo qu’on déleste du blé qu’il contenait. Et il lui semblait que tout ce qu’il lui avait toujours embrumé la tête venait de le déserter. Il ouvrit les yeux et se surprit à penser qu’il n’avait pas fermé les yeux auparavant. Il eut un choc. Il était toujours allongé, dans la même position que celle qu’il occupait quand son père était arrivé. Il ouvrit la mâchoire douloureusement : sa bouche était pâteuse et sèche. Il se leva et eut l’impression que tout son corps moite et froid avait été passé à l’essorage. Il fit quelques pas, tituba, se reprit, s’arrêta pour reprendre son souffle, le cœur battant : la tête lui tournait. Une vive douleur irradiait ses temps et il se souvint avoir pris de l’aspirine. Sans effet, pensa-t-il.

Il ne comprenait pas. Il s’assit sur le lit. Rien n’avait bougé. La lourde et antique Underwood reposait toujours sur son bureau, à côté de son fidèle et bedonnant Robert. La porte de son appartement semblait, de sa place, fermée et verrouillée. Les murs étaient intacts. Le mobilier n’avait pas bougé. Tous les objets étaient à leur place. Et enfin son père n’était plus là. Tout ce qui venait de se produire auparavant ne semblait pas être arrivé. Une illusion. Un rêve. Mais le plus troublant était que son corps, lui, était endolori, comme s’il avait soulevé tous ces objets et ces meubles qu’il se rappelait avoir lancé à travers toute la pièce.

Il expira doucement. Un souffle long, chaud et serein. Il avait rêvé. Voilà, c’était aussi simple que cela, il avait rêvé.

Il saisit un verre, l’emplit d’eau du robinet et le but entièrement. Un délicieux bien-être parcourut son corps comme si ce verre était le premier verre qu’il buvait, et la gorgée d’eau fraîche la première qui emplissait sa bouche et coulait doucement dans sa gorge. Il respirait et cela lui semblait merveilleux. Il ouvrit les double rideaux et déjà le soleil dardait ses premiers rais de lumière orangée au-dessus des vieilles toitures en zinc hérissées d’antennes qu’il trouvait avant hideuses et qui lui apparurent maintenant fluettes et vulnérables telles de charmants épouvantails attachés de guingois dans ce ciel plein de promesse zébré de cirrus qui trainaient en longueur.

Le jour se levait et il introduisit une feuille dans l’Underwood. Puis ses doigts coururent sur les touches de la vieille machine et il sut qu’il écrirait maintenant comme jamais il n’avait écrit. Quelque chose en lui avait ployé et s’était brisé comme un roseau fauché par une tornade.

Il tourna la tête vers la droite et à travers la fenêtre, il aperçut une portion du ciel, à présent dégagé, un ciel d’un bleu azur magnifique et il eut la certitude que sa vie allait être à présent comme ce bleu, aussi clair et aussi limpide. Sa nouvelle vie commençait, une vie bleu azur.

Les expressions bibliques et mythologiques**

Yves D. Papin

Poche : 223 pages

Editeur : Belin

Collection : Le Français retrouvé

ISBN-10: 2701149290

ISBN-13: 978-2701149295

Prix : 7 €

La 4ème de couverture : Pendant des siècles, la Bible judéo-chrétienne et la mythologie gréco-romaine ont fait bon ménage dans l'éducation et la culture humanistes. Elles ont semé dans notre langue mots, expressions et proverbes, que ce livre rassemble et replace dans leur contexte primitif.

Un livre de poche sans illustrations, qui reprend par ordre alphabétique les expressions bibliques et mythologiques. L’ouvrage est intéressant même s’il est assez court et peut intéresser toute personne désireuse d’écrire des contes, des romans pour la jeunesse ou des histoires où les mythes ont une importance (Fantasy, SF ou même roman historique…) ou plus simplement pour la culture personnelle…

Il y un index à la fin de l’ouvrage.

J’ai choisi deux extraits :

Page 204 :

Charybde en Scylla (tomber) : Passer d’une situation critique à une situation pire encore.

Mythologie. Au cours de son périple, Ulysse dut franchir un détroit gardé par deux monstres gigantesques, Charybde et Scylla. Pour passer au large de Charybde, Ulysse s’approcha trop de Scylla et perdit plusieurs de ces compagnons (Odyssée XII, v. 73-105).

Page 95 :

I.N.R.I.

Une croix de bois noir, très luisante, que surmontait un écriteau avec l’inscription I.N.R.I. en lettres d’or. Anatole France, Crainquebille

La plupart des crucifix, ainsi que des représentations de la croix du Christ par les peintres ou les sculpteurs, comportent, fixée sur la croix au-dessus de la tête de Jésus, l’image d’un écriteau de bois, ou d’une feuille d’étoffe ou de papier portant les quatre lettres INRI. Ce détail est une marque de fidélité envers le texte des Evangiles, et tout particulièrement celui de Jean (19, 19-22) :

Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit mettre sur la croix. Il portait ces mots : « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent […] et l’écriteau était rédigé en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs eurent beau dire à Pilate : « Il ne faut pas écrire le roi des Juifs », mais « Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs » », Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit est écrit ».

Représenter un texte trilingue affiché sur la croix était pour les artistes une gageure. Même en une seule langue, le texte était encore trop long. Il comprenait quatre mots. Dans la version latine, c’étaient Iesus Nazaraeus Rex Iudaeorum. L’habitude fut prise de ne représenter que les quatre initiales.

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

« Le corps carbonisé fumait encore entre les chaînes du poteau fixées sur un haut socle de pierre. », Je, François Villon, Jean Teulé.

Le corps carbonisé fumait encore entre les chaînes du poteau fixées sur un haut socle de pierre. L’odeur de chair brûlée, de bois, de foin moisi avait empesté un peu plus la grande place où la foule s’était pressée, grouillante, puante, vociférante et cruelle. La justice avait été rendue, le peuple avait pris grand plaisir à l’exécution et la sorcière rousse avait périe, brûlée vive, hurlant fort quand les flammes lui avaient léché les jambes avant qu’elle ne soit asphyxiée par la fumée pesante et âcre qui se dégageait d’un bois trop vert et d’un foin gâté.

Personne n’avait graissé la patte de l’exécuteur des hautes œuvres qui n’avait pas de raison particulière de s’acharner et de faire durer le supplice de cette pauvre rousse. Le bourreau utilisa du mauvais foin et du mauvais bois pour confectionner le bûcher : il économisa ainsi du bois et donc quelques deniers. L’important était que l’exécution soit spectaculaire et effrayante et elle l’avait été. C’est ainsi que le bourreau rentra à son logis le cœur léger, fier d’avoir accompli du bon travail.

Deux mois plus tôt, à peu de chose près, Marie Desmoulin dénoncée par une de ses voisines était arrêtée à l’aube pour exercice de la sorcellerie. Ses trois jeunes enfants Jean, Pierre et François n’étaient pas encore réveillés qu’on frappait avec force et insistance à la porte de son maigre logis. La nuit avait été difficile. Le cadet, petit François, comme aimait l’appeler Marie car il était né à peine plus grand qu’un lapin de garenne mâle adulte avait pleuré une bonne partie de la nuit : elle manquait un peu de lait et la dernière tétée, vers les cinq heures, avait été bien plus difficile que d’ordinaire.

Petit François n’avait pas semblé rassasié. Après avoir longuement pleuré, il avait fini par s’endormir sur le sein de sa mère, réconforté par la chaleur et l’odeur maternelle. Quand on frappa à la porte, la jeune maman à la chevelure d’un roux ardent et chaud comme le poli d’un cuivre au soleil descendit tout naturellement l’escalier avec son bébé dans les bras, ajustant son corsage du mieux qu’elle put.

La porte s’ouvrit et elle entrevit des hommes sévères au regard noir comme l’obscurité d’un profond puits. Eux ne virent que ce qu’ils voulaient bien voir : une chevelure rousse signe du commerce avec le diable et le galbe d’un sein laiteux un peu découvert par un corsage trop lâche. Il ne faisait plus aucun doute, la voisine n’avait pas menti : cette jeune personne était bien une sorcière. Ils se saisirent d’elle, lui arrachèrent l’enfant sans ménagement et posèrent le nourrisson à même le sol. Ensuite ils la traînèrent dehors tandis que le mari dévalait l’escalier quatre à quatre, affolé par les cris désespérés de son épouse et de son bébé.

Dehors le mari, qui ne comprit pas tout de suite ce que reprochaient ces hommes à son épouse, était furieux comme un démon. Il fonça tête baissée comme un bélier dans une muraille sur cette masse compacte qui emportait sa femme, il frappa, cogna de toutes ses forces un peu au hasard car les hommes faisaient rempart pour qu’il ne puisse s’approcher. Il aurait voulu frapper avec un bâton, les envoyer voler sur le sol, les briser comme des fétus de paille. Ses phalanges calleuses habituées au dur travail de la terre cognaient l’air, la chair et les os, ses bras tournoyaient comme des faux coupant les blés, s’abattaient fort pour à nouveau frapper. Un temps, il parut avoir l’avantage jusqu’au moment où les autres, ceux qui ne gisaient pas encore sur le sol, s’armèrent de tout ce qui trainait à leur portée, n’hésitant pas à arracher les minces poteaux d’une clôture, et il ne put alors que recevoir les coups qui pleuvaient sur lui comme la grêle un jour d’orage. Il s’arcbouta, se protégeant le crâne de ses bras musclés, ploya ensuite et s’effondra enfin sur le pavé, inconscient, des ecchymoses plein le corps, quelques os brisés et la tête en sang.

Les autres croyant qu’il était bien mort, arrêtèrent de le frapper et passèrent leur chemin sans plus d’inquiétude et de compassion que s’ils avaient écrasé un moucheron sur leur table de cuisine.

En soirée, la sorcière fut interrogée par deux clercs. Elle fut déshabillée et on examina son dos où fut trouvé une tache suspecte entre les omoplates : la marque du diable murmura un des inquisiteurs.

Le lendemain, sans que personne ne lui explique ce qui lui était reproché, on commença les privations de nourriture. Les cas de sorcellerie se multipliaient dans tout le pays et les inquisiteurs peu nombreux ne pouvaient pas se permettre de laisser trainer une procédure inquisitoire.

Plusieurs jours sans manger n’y firent rien. La sorcière se murait dans son silence. Ses joues s’étaient creusées et dans sa cellule miteuse où même la lumière était morose avec quelques timides rais se frayant un passage par l’étroit soupirail, elle semblait dépérir de jour en jour. Sa chevelure auparavant si resplendissante était à présent terne et laide, comme si elle se fanait à mesure que ses espoirs s’envolaient.

Faute d’aveux, les clercs essayèrent d’obtenir des preuves de commerce avec le diable. Ils y parvinrent en utilisant la technique du witchpricking. Des épingles à extrémité recourbée furent utilisées pour piquer l’ensemble du corps de la supposée sorcière et à plusieurs reprises, les piqures ne saignèrent pas, preuve que Satan avait pris possession du corps de cette jeune rousse. Les preuves étant maintenant suffisantes, il ne manquait plus que des aveux. Les privations de nourriture continuèrent donc même si elles avaient été jusqu’alors sans succès, bientôt suivies de privations de boisson. Mais au bout de cinq jours, les clercs prirent peur devant l’entêtement de cette jeune personne, possédée gravement par le diable pour pouvoir endurer de tels traitements : elle s’était trop déshydratée et les deux inquisiteurs autorisèrent de nouveau l’eau et la nourriture de peur qu’elle décède avant qu’elle n’est avouée.

Ils la laissèrent tranquille une bonne semaine afin qu’elle se rétablisse suffisamment pour pouvoir la soumettre à la question. Quand ils la jugèrent prête, les joues un peu plus remplies, ils commencèrent l’interrogatoire et comme elle ne parlait pas, ils essayèrent de lui délier la langue avec des fers brûlants apposés sur tout le corps : sans succès.

Les deux clercs, enfin surtout un, n’aimaient pas tellement torturer et notamment quand la sorcière hurlait, les lèvres tremblantes, la bouche écumante de douleur. Ils cédèrent ainsi la place au bourreau afin qu’il prépare la sorcière à répondre à un questionnement précis.

Le lendemain, la sorcière fut emmenée dans une pièce haute de plafond, sombre, semblable à un atelier car elle était remplie d’outils, de divers instruments et de machines étranges. Un homme trapu, aux vêtements protégés par de larges pièces en cuir tanné et taché et au visage partiellement masqué se tenait au centre de la pièce pour accueillir la jeune demoiselle rousse qui avait encore les mains ligotées derrière le dos et qui pâlit, et faillit s’évanouir quand elle comprit qui était cet homme, le bourreau et qu’elle était cette pièce, la chambre des tortures, la chambre de l’Enfer. Livide, elle regarda ensuite le bourreau mimait ce qu’il allait lui faire, actionner des poulies, tirer sur des cordes, frapper à coups de marteaux sur des coins, tourner des vis, fouetter, brûler, arracher, frapper.

Elle s’agenouilla alors, se cachant les yeux des mains et implora, supplia le bourreau de ne rien lui faire. Mais elle pleurait tant que le bourreau avait peine à comprendre ce qu’elle disait.

« Pitié, pitié, monsieur… Je ne sais pas de quoi on m’accuse mais je n’ai rien fait. Pitié, je vous en supplie, ne me faites rien. Je vous en prie, je suis innocente, innocente ! » hurla-t-elle dans un long sanglot.

Enfin elle se tut mais continua à pleurer doucement et glissa sur le sol frais et sablonneux. Elle aurait voulu être engloutie, s’enfoncer dans la terre d’un coup, disparaitre à jamais. Elle aurait voulu ne jamais avoir existé. Elle ne pensait même plus à ses enfants. Elle ne pensait plus à son mari qui était mort quelques jours après son arrestation d’une hémorragie cérébrale mais personne ne lui avait appris. A vrai dire, personne ne s’était soucié du sort de son mari.

Puis pareil à un arc qui se détend, elle fonça furieuse sur le bourreau et faillit le faire chanceler. Tout son corps était un bouillonnement, jusqu’aux mots qui sortaient de sa bouche en désordre telles des bulles éclatant à la surface d’une eau en ébullition. « Tuez-moi, tuez-moi sur le champ ! » criait-elle. « Tuez-moi vite » répétait-elle. « Tuez-moi, tuez-moi » disait-elle comme une litanie et le bourreau en était comme étourdi. « Ce sera un accident, vous raconterez que j’étais trop faible et la torture trop forte » continua-t-elle.

Le bourreau la gifla alors violemment et elle tomba sur le côté. Il l’avait frappé pour quelle se tut. Il n’avait pas voulu lui faire de mal. Il avait simplement voulu que cela cesse. Un mince filet de sang zébrait la commissure de ses lèvres et à la manière d’un homme ivre qu’on dessoule à coups de seaux d’eau sur la tête, elle s’était levée fière et droite, tendant ses mains attachés en avant pour montrer que le bourreau pouvait à présent disposer d’elle. Le bourreau, hésitant, eut presque honte de ce qu’il s’apprêtait à faire. Il pensa alors aux inquisiteurs et se reprit. Il devait suivre le protocole à la lettre. Il lui incombait, comme avec n’importe quel accusé d’administrer les tortures ordinaires comme la grande inquisition l’avait décrétée. Il ne pensa alors plus qu’à sa tache précise mécanique, quasi minutée. Pour commencer, il coupa les cheveux de l’accusée. Quand ce fut fait et qu’il ne restait plus que quelques touffes éparses, ridicules et rousses sur son crâne méconnaissable alors le bourreau l’attacha à une échelle de manière à ce qu’elle ne puisse pas bouger. Il lui versa ensuite de l’alcool sur la tête, hésita un peu puis enflamma le liquide et attendit que le feu brûle ce qui lui restait de chevelure jusqu’aux racines. Une odeur âcre et détestable de cochon grillé empestait alors la salle et le bourreau, pour plus de confort, ouvrit un des soupiraux. Puis le bourreau, tel un mécanisme précis, sec et sans âme d’horlogerie, retrouva ses esprits et enchaîna les tortures comme si son corps et son esprit ne percevaient plus ce qu’il affligeait à cette pauvre créature. Le sang coulait, des pointes acérées rentraient dans les chairs, les jambes et les mollets étaient pressés à l’aide de vis, la peau était fouettée jusqu’au sang, les tendons des bras furent sectionnés tant la pression des cordes était insoutenable laissant à nu l’os.

Le soir, le bourreau épuisé, le corps trempé de sueur et la tête vide, allait partir quand Marie balbutia quelques mots presque inaudibles mais qui suffirent au bourreau à tout arrêter.

Ce petit corps autrefois frêle et fragile avait enfin abdiqué. L’espoir s’était volatilisé et les dernières lueurs de vie quittaient Marie comme la flamme d’une bougie qui s’éteint lentement.

Le lendemain, sur la grande place, on la brûlerait comme sorcière et ce sera presqu’un soulagement.

Dictionnaire de synonymes, mots de sens voisin et contraires, Henri Bertaud du Chazaud, Quarto Gallimard.

Dictionnaire de synonymes, mots de sens voisin et contraires, Henri Bertaud du Chazaud, Quarto Gallimard.

Un deuxième ouvrage excellent, quasi indispensable, une somme, 1960 pages, certes un peu lourd dans la main mais l’ouvrage est si complet qu’on lui pardonne immédiatement. Le Chazaud trône ainsi fièrement sur mon bureau aux côtés du Petit Robert.

C’est le plus complet des dictionnaires de synonymes.

60 000 entrées

1 000 000 de mots et locutions

25 000 renvois à des contraires

250 000 mots contraires

1960 pages

30 €

Pour l’anecdote, c’est la « bible » d’Anna Gavalda, le célèbre auteur, entre autre, du roman Ensemble, c’est tout.

Voici un extrait de l’express à ce sujet (http://www.lexpress.fr/culture/livre/rencontre-au-sommet-des-mots_813800.html) :

Henri Bertaud du Chazaud, auteur du Dictionnaire des synonymes, et Anna Gavalda nourrissent une admiration réciproque et un même amour de la langue française. Entretien.

«Monsieur Henri Bertaud du Chazaud, je vous remercie», peut-on lire tout en bas et au verso de la dernière page de La consolante. Une chance que cette petite phrase ne nous ait pas échappé: Anna Gavalda rêvait de faire la connaissance de ce grand monsieur, lexicographe de renom, couronné par l'Académie française, dont le dernier ouvrage, Dictionnaire de synonymes, mots de sens voisin et contraires (Gallimard, 2007), comprend 60 000 entrées et près d'un million de mots et locutions! Gavalda en a fait sa bible. Le vénérable professeur, lui, a lu tous les livres de la jeune femme et n'en pense que du bien. C'est dire si ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Rendez-vous près de la Sorbonne où la Gavalda a fait ses études, où monsieur Bertaud du Chazaud a enseigné. Elle est venue de Melun. A bientôt 90 ans, il a fait illico le voyage depuis Angoulême. Ils se sont embrassés spontanément, les larmes aux yeux. En deux heures, le maître et l'élève ont parlé à bâtons rompus, notamment de moutons - monsieur Henri en élève chez lui, mademoiselle Gavalda en connaît un rayon. Ils se sont surtout pris aux mots...

On peut retrouver cet entretien (Rencontre au sommet des mots concernant Anna Gavalda et le lexicographe Henri Bertaud du Chazaud) dans le mensuel LIRE (page 40) d’avril 2008 n° 364.

Pour commencer, l’ouvrage vital qui doit toujours être à portée de main, l’indispensable, l’incontournable, l’irremplaçable, celui qu’on emporterait sur une île déserte… j’ai nommé le dictionnaire.

Pour commencer, l’ouvrage vital qui doit toujours être à portée de main, l’indispensable, l’incontournable, l’irremplaçable, celui qu’on emporterait sur une île déserte… j’ai nommé le dictionnaire.

Oubliez le Larousse et préférez le Robert :

Le petit Robert 2012 est paru.

35 000 citations (littérature, dialogues de films, presse...)

1 000 plans détaillés pour les articles les plus longs

Prix public recommandé : 59 € TTC*

*D’après : http://www.lerobert.com/

Aujourd’hui une nouvelle rubrique : la boîte à outils. De quoi s’agit-il ? D’un catalogue non exhaustif d’ouvrages utiles, indispensables, passionnants, intéressants ou en apparence superflus pour l’écrivain en herbe, l’écrivain en devenir, l’amoureux des beaux textes, le nouvelliste, le romancier et pour toute personne désirant écrire…

Aujourd’hui une nouvelle rubrique : la boîte à outils. De quoi s’agit-il ? D’un catalogue non exhaustif d’ouvrages utiles, indispensables, passionnants, intéressants ou en apparence superflus pour l’écrivain en herbe, l’écrivain en devenir, l’amoureux des beaux textes, le nouvelliste, le romancier et pour toute personne désirant écrire…

Pour s’y retrouver, un classement simple :

**** indispensable

*** passionnant

** intéressant

* superflu (mais ô combien indispensable)

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

« J’ai roulé jusqu’au restaurant, je me suis garé et je suis resté un moment pour réfléchir. », La prophétie des andes, James Rodsfield.

J’ai roulé jusqu’au restaurant, je me suis garé et je suis resté un moment pour réfléchir. La pluie tombait drue sur le pare-brise, à la manière de balles de tennis qui auraient dégringolé du ciel gris métallique et qui frapperaient la carrosserie en un tintamarre exaspérant. J’hésitais à sortir. Essuie-glaces coupés, la vue était trouble : le pare-brise était noyé sous le ruissellement et je percevais à peine la devanture du restaurant devenue floue et irréelle alors qu’elle ne se trouvait qu’à quelques pas à peine.

J’attendis un peu.

Cette maudite averse allait tout de même bien s’arrêter, pensai-je en saisissant le volant de la Ford à pleines mains, croyant peut-être que ce geste dérisoire allait y changer quelque chose.

J’allumai le poste radio, on y passait no surprises de Radiohead. Mais je n’avais pas la tête à çà alors je coupai le poste. La pluie tombait toujours autant.

Qu’allais-je lui dire ? Plus j’y pensais et moins je savais. Machinalement je tripotai le bracelet de ma montre, une Tissot. Je me rappelle qu’elle me l’avait offert, il y a déjà cinq ans quand elle avait touché son premier salaire au snack qui faisait le coin de la 170ème et de la 172ème rue dans le Bronx. C’était un italien, Giovanni Castaglio, ou quelque chose comme çà, je ne suis plus sûr de son nom… avec un ventre énorme qui tenait le restaurant. Ces pizzas étaient délicieuses mais ce Giovanni n’était pas très net comme gars. Un jour, il y a eu une descente de flics et ensuite on ne l’a plus jamais revu. Il devait certainement trempé avec la mafia locale. Il ne m’étonnerait pas que sous couvert de sa pizzeria, il blanchissait un peu d’argent provenant de la vente du crack ou du shit.

Je relevai la tête. La pluie ne s’était pas arrêtée et je crois même qu’elle tombait plus fort sur le pavillon de ma Ford Mustang coupé. Je craignis un instant que de la grêle finisse par tomber mais ils n’avaient pas annoncé à la météo d’orage sur New York pour aujourd’hui et à cette dernière pensée, je fus rasséréné.

J’enlevai la clef du contact et me décidai à sortir.

Je fonçai vers le restaurant et m’engouffrai à l’intérieur.

Je fis quelques pas, tournant la tête pour apercevoir Heather qui était de service. L’air était presque glacial. La climatisation devait tourner à fond.

Je passai devant le comptoir et saluai Sadie d’un signe de la main : elle rendait la monnaie à un type obèse dont le plateau rempli de burgers, de frites et de coca aurait pu nourrir une famille entière.

Je continuai me dirigeant vers la cuisine, passant devant une famille latinos qui venait de s’attabler et dont un des quatre enfants brandissait avec frénésie une surprise en plastique jaune fabriquée en Chine qui ne lui convenait guère car il beuglait son mécontentement avec tant de furie que quiconque autour aurait envie de lui arracher la tête pour le faire taire comme on aurait pu aisément le faire à sa figurine jaune merdique.

Haussant les épaules, je remarquais une table un peu plus loin et je m’assis dos au mur, la porte battante de service menant à la cuisine à ma gauche.

Une serveuse sortit de la cuisine avec des bières Budweiser sur un plateau. Je ne la connaissais pas. Encore une de ces étudiantes écervelées de première année qui croit pouvoir concilier petit ami, études universitaires et un job comme celui-ci. Elle s’arrêta net à ma hauteur et me regarda la tête un peu de travers, les doigts vissés sur son stylo, ses dents blanches mâchouillant avec nonchalance du chewing-gum et un décolleté pareil à ceux de Rita Hayworth. Et avant qu’elle n’ouvre la bouche, un méchant préjugé me trottait déjà dans la tête. Elle continua de me fixer de la même manière s’attendant sûrement à une réaction de ma part et plus je l’observais, plus j’avais la vilaine impression qu’elle me considérait avec autant d’égard que si j’avais été une mouche à merde engluée sur du papier tue mouche. Elle ne leva ensuite plus le nez de son calepin et prit ma commande sans me regarder puis elle tourna les talons et décampa sans aucune forme de politesse.

Je l’arrêtai tout de même alors qu’elle se trouvait à hauteur du grand aquarium, à plus de dix mètres de ma table, là où il y avait souvent un attroupement de gosses dont certains pour mieux apercevoir des poissons clown n’hésitaient pas à s’aplatir le nez et dont d’autres aimaient étaler leur bave sur la surface vitrée, dessinant des arabesques blanchâtres sur la paroi de l’aquarium.

Je lui dis qui j’étais et lui demandai d’aller chercher Heather. Elle parut à peine étonnée et partit vers les cuisines.

Quelques minutes plus tard, Heather arrivait, un sourire aux lèvres. Elle était heureuse de me voir, cela ne faisait pas de doute et il me fallut beaucoup de courage pour ne pas lui mentir. Mon passage à l’improviste lui avait peut être fait croire que je l’allais lui annoncer une bonne nouvelle ou que je lui amenai un petit cadeau surprise ou je ne sais quelle idiotie capable de germer dans le cerveau d’une femme.

Heather héla Sadie qu’elle prenait sa pause.

Je la laissai parler. Je retenais à peine ce qu’elle me disait. J’étais bien trop concentré sur ce que j’allais lui dire. Au bout de plusieurs minutes, je n'avais pas encore touché à mon café qui devait être à présent froid, exaspéré par ma propre lâcheté, je lui coupai sèchement la parole.

Elle me regarda avec ses grands yeux qui se voilèrent un instant de tristesse, enroula une mèche de cheveux derrière son oreille et nous nous regardâmes longuement et intensément, comme jamais nous nous étions regardés.

Un instant plus tôt, j’allais lui dire que je la quittais et là, sans aucune explication, je la retrouvai. Je retrouvai la Heather que j’avais aimée et que j’aimais toujours.

Je lui pris les mains, déposai un léger baiser sur ses lèvres et lui dit que je l’aimais et aussi brusquement je me relevai, ce qui la surpris.

Elle sourit. Elle était si radieuse que n’importe quel homme dans le snack, rien qu’en la regardant aurait pu tomber sous le charme.

Je la regardai une dernière fois avant de lui dire à ce soir et je sus, aussi sûrement que la pluie allait s’arrêter que j’épouserai Heather dans les mois qui viendront.

Mon voyage est fini.

Mon voyage est fini.

Ils m’ont pris ma petite chaîne en argent avec la croix et mon chapelet. Je ne m’en sépare jamais.

Tout s’est arrêté ici. J’avais encore un peu d’espoir hier mais à présent, c’est fini.

Ils ne m’ont même pas laissé les lettes de Ndella. Sont-ils humains ces gens-là pour priver un père de quelques feuilles, quelques lignes de ses enfants et de sa femme. Que croient-ils ? Que je me suiciderai en avalant une lettre de travers ?

La pièce est propre. Un béton peint en vert pâle au sol, un lit parallélépipédique d’un vert plus foncé surmonté d’un matelas beige. Sur le mur opposé, une vasque en inox au pied du même vert que le lit. Un carré de huit carreaux blanc au-dessus de la vasque avec en son centre un bouton poussoir rond en inox pour faire jaillir l’eau d’un minuscule robinet lui aussi rond.

Dans le coin de la pièce, toujours assorti du même vert, un étroit tabouret en face d’une table toute aussi étroite et fixée solidement au mur. Sur la table, un gobelet blanc, une assiette blanche. Sur le lit, un pyjama gris, et des ouvertures bleu foncé. Il y a aussi des toilettes vertes sans abattant. Les murs sont gris et la fenêtre blanche est sinistre : une grille, six barreaux verticaux, six barreaux horizontaux, balafre la vue.

Aucune envie de s’approcher de la vitre. Voilà, rien d’autre. Rien de saillant. Tout a été pensé pour qu’on ne puisse pas se blesser ou plutôt se suicider. On vous traite comme un criminel mais on ne voudrait surtout pas que vous trépassiez dans cette cellule aseptisée, lisse et impersonnelle avant de vous avoir enfourné dans un charter bondé. Mon crime, ne pas avoir la nationalité allemande.

Demain matin, ils viendront me chercher, ils me l’ont dit, et menottes aux poignets, comme un colis honteux, ils me charrieront à travers les salles d’embarquement de l’aéroport de Zurich Kloten.

Je réfléchis. Je suis trop naïf. Non, ils doivent certainement nous faire passer loin des passagers, pour ne pas les effrayer.

Je m’allonge à présent sur le matelas et je me roule en boule. J’entends le souffle lancinant de la ventilation et je pense aux animaux de mon pays, aux histoires et aux contes que me racontaient mes parents quand j’étais enfant. Je passe mon doigt sur le mur à peine rugueux et le paysage de mon enfance défile sous mes yeux : plaines à la terre ocre où le parfum chaud et sec du vent enivre la brousse, attise les feux et parfois les esprits, comme avec les chasseurs qui sont souvent des sans-fout-la-mort*. Je revois ma femme, mes enfants en pleurs et ma belle-famille quand je suis parti plein d’espoir à l’idée d’aller chercher du travail en Allemagne. Je n’allais pas être seul, kōko* Diouma, la doyenne pourrait m’aider. M’apprendre un peu la langue, me dépatouiller avec l’administration et me conseiller pour trouver un travail.

Je suis lettré*, je suis allé à l’université de Bangui. Mes langues natales sont le français et le sango* mais je n’ai pas appris l’allemand. A l’université, j’ai appris l’anglais mais pas l’allemand. Je n’aurais pas du écouter kōko Diouma. J’avais peur de misérer* dans les rues sordides de Bangui et de ne plus pouvoir nourrir ma famille. J’avais peur d’être seul en Europe alors je suis parti en Allemagne. Le voyage fut éprouvant. Un long voyage qui a failli m’enlever la vie plusieurs fois.

Arrivé là-bas, ça aurait pu marcher mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Au début si, kōko Diouma s’occupait bien de moi mais au bout de deux mois, un matin, elle ne s’est pas levée comme d’ordinaire et je l’ai trouvé sans vie dans son lit, le visage calme, avec un sourire narquois au coin des lèvres, les yeux presque étonnés de s’être fait surprendre par la mort. Elle semblait si sereine tandis que j’étais terrifié à l’idée de me retrouver seul dans un pays que je connaissais à peine et où j’allais devoir me dépatouiller avec une langue qui m’était encore totalement étrangère. J’aurais pu me débrouiller en anglais mais dans le quartier turc où kōko Diouma logeait, peu de gens le comprennent.

Sans kōko Diouma, en à peine un mois, je me retrouvai à la rue, sans presque rien et surtout sans papiers.

Je suis à présent dans cette cellule morne et moderne et peut être que c’est mieux ainsi. Peut être que je n’étais pas prêt à travailler dans un pays si loin de ceux qui me sont chers, un pays si différent de mon Ködörösêse tî Bêafrîka*, qui me manque tant.

Demain, la porte s’ouvrira ; on viendra me chercher.

Je suis presque soulagé.

sans-fout-la-mort : mot français d’Afrique signifiant casse-cou

kōko : grand-mère en sango.

lettré : mot français d’Afrique signifiant qui sait lire et écrire.

misérer : mot français d’Afrique signifiant vivre dans la misère.

sango : une des langues officielle avec le français de la République Centrafricaine.

Ködörösêse tî Bêafrîka : République Centrafricaine en sango.

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

« Le sentier longeait la falaise. », L’arrache cœur, Boris Vian.

Le sentier longeait la falaise. J’aimais marcher sur la grève à marée basse et aller le plus loin que je pouvais, là où l’écume léchait les galets et où souvent mes petites sandalettes finissaient trempées.

Sur la côte d’Albâtre, les falaises en craie, telles des marches pour Géant narguaient l’océan, découpaient le ciel avec leur profil décharné, strié, taillé à coups de tempête, de grandes marées et de déferlantes.

Jadis on prenait le sentier la peur au ventre, redoutant de se faire aplatir par toute la masse capricieuse qui surplombait la grève insolemment. Mais à présent, le risque n’y était plus. Nul besoin d’accélérer le pas. Inutile de lever la tête et de se faire une frayeur en apercevant un gros rocher blanc en équilibre précaire. Non, on peut à sa guise prendre son temps à l'abri des filets et s’enivrer des embruns à marée montante.

On peut aussi s’arrêter et prendre le temps de poser son regard.

S’asseoir sur le chemin sablonneux, ancrer tout son corps, se pelotonner dans le vent et laisser ses pensées divaguer au gré du moutonnement des vagues et de l’écume. Regarder. Fouiller de son regard toute cette immensité aux reflets vert-pâle, mouvante et à la surface obéissant à l’astre du jour. Simplement regarder. Même si c’est vain, inutile et dérisoire. Regarder. S’emplir la tête de cet océan pour mieux la vider de tous les tracas, misères et médiocrités. Remplir sa coupe de bleu azur, de blanc cotonneux, de vent écume, de gris galet pour mieux oublier ces images criardes qui défilent à longueur de journée sur nos écrans. S’emplir les poumons. S’emplir le nez. S’emplir la bouche. Fermer les yeux et écouter le ressac. S’emplir de tout. S’emplir de la vie.

Voilà, c’est tout. Se poser et regarder.