Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.

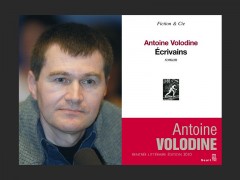

«Toutes les nuits, à l’heure la plus pénible, l’écrivain Mathias Olbane quittait le lit où il avait saumâtrement somnolé depuis le soir, assailli de rêves et de désespoir, et, sans allumer, il allait s’asseoir devant le miroir de la chambre », Ecrivains, Antoine Volodine.

Toutes les nuits, à l’heure la plus pénible, l’écrivain Mathias Olbane quittait le lit où il avait saumâtrement somnolé depuis le soir, assailli de rêves et de désespoir, et, sans allumer, il allait s’asseoir devant le miroir de la chambre. Face à cette mince couche d’argent en partie oxydée dans les coins, il regardait son visage comme on contemple un ennemi. Sa vie ou plutôt ce qu’elle était devenue lui répugnait. Il aurait voulu être ailleurs. Il aurait voulu être quelqu’un d’autre, n’importe qui à condition de ne plus devoir écrire et souffrir de ne pas écrire. Le reflet dans ce vieux miroir légué par sa grand-mère, sa chère Malou comme enfant il aimait l’appelé, ne lui était plus que douleur. Il ne se reconnaissait plus. Il ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là…

Il s’arracha de sa torpeur et saisit un verre qu’il remplit de whisky bon marché. Le liquide coula dans sa gorge d’une traite, sans plaisir. Il se rassit encore plus mal. Même se souler, il n’y parvenait plus. Il buvait un verre puis en était dégouté une bonne semaine.

Il se rallongea et se laissa emporter par le ressac âpre des idées qui le tourmentaient. Toute son existence d’à présent, misérable et pathétique, semblait battre sous ses paupières et lui embrumer l’esprit. Les images intermittentes mornes et grises, insignifiantes et neurasthéniques se succédaient frénétiquement sans qu’il puisse les chasser. Un ballet morose presque lénifiant. Alors il s’endormit.

En bas de l’immeuble de M. Olbane, la rue enveloppée d’une douce tiédeur s’était lovée dans un silence confortable à peine troublée par quelques scooters pétaradant sur le périphérique voisin. La lumière pâle et orangée des antiques lampadaires au sodium dégouttait et arrosait à peine les trottoirs en macadam et les crottes de chien qui mouchetaient la bande sombre où quelques imprudents poseraient leurs pieds.

Demain, la valse des motos crotte balayera tout cela, comme la mer lave la grève. Mais pour l’instant, les étrons étaient bien à leur poste, tapis dans l’ombre d’une poubelle ou d’un hall d’immeuble, prêts à s’écraser sous la première semelle venue. Un homme en costume gris à la démarche nerveuse faisait claquer ses chaussures Richelieu dont les fers chantaient sous ses pas. A mesure qu’il s’approchait de l’immeuble de M. Olbane, les clic clac retentissaient davantage. Un miaulement retentit puis pour éviter une déjection, l’homme à la veste grise impeccablement cintrée fit comme une embardée, à la manière d’une automobile dont le chauffeur, surpris, essaye d’éviter un obstacle. Il glissa un instant, ses fers l’y aidant puis faillit se rattraper sur une poubelle malheureusement vide qui bascula et l’entraîna dans sa chute.

Un juron cingla l’air. L’homme s’aperçut en se relevant et en brossant son pantalon qu’il était zébré au genou droit d’une large entaille qui faisait apparaître sa peau. Il jura de nouveau en un flot de paroles incompréhensibles mais bien audibles. Dans la rue, des lumières s’allumèrent aux différents étages des maisons et des immeubles telle la voute céleste éclairée d’une myriade d’étoiles. L’homme agitait les bras tout en hurlant des paroles qu’une oreille attentive aurait pu rapprocher d’une langue latine comme l’italien. Il semblait brasser de l’air comme un moulin à vent et reprit son chemin sous le regard médusé de ceux qui s’étaient posté à leur fenêtre pour apercevoir qui était le responsable à une heure si tardive de tout ce tapage. Les fenêtres se fermèrent. Les doubles rideaux aussi et comme un soufflet qui retombe, les lumières s’éteignirent. Sauf une.

Dans l’appartement de l’écrivain Mathias Olbane, la lampe de chevet était allumée. Il leva la tête de son oreiller et s’aperçut qu’un mal de crâne irradiait jusqu’à ses tempes. Et il pensa, qu’il était bien idiot qu’il faille prendre connaissance de la douleur pour que celle-ci ait tout le loisir de prendre ses aises et d’amplifier son effet. Il fit donc quelques pas, certain que son mal allait empirer et il ne dut pas attendre pour que cela s’avère exact. Il avala deux aspirine et se recoucha. C’était terrible. Sa boîte crânienne n’était plus qu’une grappe de raisins dans un pressoir. Il ne tint plus et alla entrebâiller la fenêtre pour faire entrer un peu d’air frais. Et il entendit au lointain, la voix certes étouffée mais bien reconnaissable de celui qui avait hurlé sous ses fenêtres et à qui il devait de s’être réveillé. Un malaise le remplit à la manière d’une vasque qu’on emplit d’eau et qui finit par déborder si on y prend garde. Tout, autour de lui, était mouvant. Cela lui rappela ses soirées estudiantines où il s’abrutissait sur son pentium 486 à tirer sur des monstres armés à un rythme frénétique. Au bout de plusieurs semaines à jouer à doom 2, il avait dû arrêter. Le jeu le rendait nauséeux : rien qu’avoir le générique du début et le cœur lui tournait.

Il était à présent dans un état à peu près similaire. L’air était devenu poisseux et irrespirable. Et il lui semblait que toute sa rancœur et ses désillusions se cristallisaient maintenant et ici, dans la chair qui s’éloignait au loin sous les pâles réverbères. Cet homme qu’il ne connaissait pas, cet étranger qu’il imaginait incarné dans doom 2, il le mitraillait, le flinguait, le lacérer de coups de couteau puis utiliser le lance-flammes dans une ultime rage. Et tout en imaginant cela, dans une furie qu’il ne maitrisait plus, il vida d’une traite la bouteille de whisky puis avala deux autres aspirine.

Il s’effondra et se surprit à regarder la moquette grise et terne, le corps immobile, paralysé, saturé de toute sa rancœur qui venait d’exploser en lui comme une bulle de savon.

La porte s’ouvrit soudainement et son père se figea devant lui, plongeant son regard bleu azur dans ses yeux tel un couteau qu’on enfonce dans un cœur. Il était planté devant lui, vêtu du costume qu’il avait porté à son mariage. Veste en flanelle grise, chemise blanche finement rayée, cravate en soie beige clair et des chaussures de cuir noir brillantes comme de l’anthracite. Cheveux d’habitude poivre et sel mais pour l’occasion gominés.

Son père, ce vieil italien borné, macho et autoritaire, le regardait sévèrement. Il attendait pour ouvrir la bouche espérant que son fils lui fasse une remarque mais le temps s’étirait telle une vieille chaussette trempée pendouillant sur une corde à linge. Mathias Olbane était toujours affalé sur la moquette, immobile, les yeux vissés sur les chaussures cirés de son père. Il se demanda même un instant comment se faisait-il qu’il pouvait apercevoir son père dans son intégralité sans qu’il doive bouger sa tête. Cela lui parut suspect. C’était comme une caméra en position de contre plongée qui aurait enregistré des images avec un axe de perspective horizontal : cela ne lui parut pas possible mais l’idée fut balayée de son esprit quand il vit les rides du front de son père se plissaient. Il se revit subitement enfant, dos au mur, sermonné car il avait brisé un vase de chine, bleu et blanc, en porcelaine de l’époque Ming, une copie évidemment, mais une copie qui devait coûter une somme rondelette tout de même. Le doigt sec et menaçant de son père s’agitait devant lui nerveusement et plus il le voyait s’animait, plus il avait honte. Honte de quoi, il ne le savait pas. C’était un accident. La trajectoire de sa balle en caoutchouc avait été imprévisible. Quelque chose avait dû la dévier. Mais il y avait ce doigt, qui continuait de le pointer. Ce méchant doigt, maigre comme un bâton de réglisse qui l’humiliait.

Ce souvenir s’effaça mais le malaise, l’affront que son père lui avait infligé fut brusquement ravivé comme de l’essence versé sur des flammèches. Oui, son père avait eu tort de le rabaisser ainsi, de lui visser dans la tête qu’il n’était qu’un enfant turbulent, inconscient, écervelé, inconséquent. Il ne savait plus quels termes avait employé son père mais il se souvenait que cela l’avait rabaissé au plus haut point. Oui, il ne l’avait jamais digéré et de sa place, les mots semblèrent sortir de sa bouche comme les étuis des balles d’une mitrailleuse. Regarde-moi, regarde-moi bien en face, papa, dit-il ou plutôt voulut-il lui dire car la réalité lui échappait quelque peu. Son père se redressa légèrement, tout en fronçant les sourcils.

Plusieurs fois, tu as abusé de ton autorité, dit-il.

– Qu’est-ce que tu me chantes là, fiston.

– Tu ne t’en rappelles pas mais moi ça m’est resté en travers de la gorge. Et arrête de m’appeler fiston, je n’ai plus deux ans.

– Comment veux-tu que je t’appelle… Mathias le raté peut-être ou bien Mathias l’alcoolique…

– Voilà, nous y sommes. C’est ce dont je voulais te parler. Toujours rabaisser les autres, montrer ta foutue supériorité… C’est bien le problème.

– Mais c’est ce que tu es… Un bon à rien. Ou plutôt voilà ce QUE TU ES DEVENU, dit son père en accentuant les derniers mots pour l’humilier un peu plus.

Mais la tension était-elle que Mathias ne put davantage se contenir. Il prit la lourde machine à écrire qui se trouvait sur le bureau et la propulsa vers son père qui l’esquiva presque par magie. Elle frappa si fort la cloison du mur, que des touches du clavier azerty furent projetées en l’air en une belle gerbe. Ce fut comme un feu d’artifice de lettres blanches. Puis tout ce qui fut à portée de ses mains fut envoyé dans la direction de son père, vers cette figure paternelle qui en ce moment précis n’était plus pour lui que rancœur, détestation et ressentiment. Il lançait avec joie et plaisir. A chaque objet ou mobilier qu’il saisissait dans ses mains pour le projeter vers son père, il sentait sa peine s’allégeait. A chaque objet ou mobilier qu’il brisait sur le mur, il sentait s’évanouir en lui tout ressentiment. Les contorsions de son père pour éviter les projectiles, sa souplesse féline presque inhumaine aurait due l’agacer un peu plus à chaque loupé mais c’est tout le contraire qui se produisait. Sa tête se vidait comme un silo qu’on déleste du blé qu’il contenait. Et il lui semblait que tout ce qu’il lui avait toujours embrumé la tête venait de le déserter. Il ouvrit les yeux et se surprit à penser qu’il n’avait pas fermé les yeux auparavant. Il eut un choc. Il était toujours allongé, dans la même position que celle qu’il occupait quand son père était arrivé. Il ouvrit la mâchoire douloureusement : sa bouche était pâteuse et sèche. Il se leva et eut l’impression que tout son corps moite et froid avait été passé à l’essorage. Il fit quelques pas, tituba, se reprit, s’arrêta pour reprendre son souffle, le cœur battant : la tête lui tournait. Une vive douleur irradiait ses temps et il se souvint avoir pris de l’aspirine. Sans effet, pensa-t-il.

Il ne comprenait pas. Il s’assit sur le lit. Rien n’avait bougé. La lourde et antique Underwood reposait toujours sur son bureau, à côté de son fidèle et bedonnant Robert. La porte de son appartement semblait, de sa place, fermée et verrouillée. Les murs étaient intacts. Le mobilier n’avait pas bougé. Tous les objets étaient à leur place. Et enfin son père n’était plus là. Tout ce qui venait de se produire auparavant ne semblait pas être arrivé. Une illusion. Un rêve. Mais le plus troublant était que son corps, lui, était endolori, comme s’il avait soulevé tous ces objets et ces meubles qu’il se rappelait avoir lancé à travers toute la pièce.

Il expira doucement. Un souffle long, chaud et serein. Il avait rêvé. Voilà, c’était aussi simple que cela, il avait rêvé.

Il saisit un verre, l’emplit d’eau du robinet et le but entièrement. Un délicieux bien-être parcourut son corps comme si ce verre était le premier verre qu’il buvait, et la gorgée d’eau fraîche la première qui emplissait sa bouche et coulait doucement dans sa gorge. Il respirait et cela lui semblait merveilleux. Il ouvrit les double rideaux et déjà le soleil dardait ses premiers rais de lumière orangée au-dessus des vieilles toitures en zinc hérissées d’antennes qu’il trouvait avant hideuses et qui lui apparurent maintenant fluettes et vulnérables telles de charmants épouvantails attachés de guingois dans ce ciel plein de promesse zébré de cirrus qui trainaient en longueur.

Le jour se levait et il introduisit une feuille dans l’Underwood. Puis ses doigts coururent sur les touches de la vieille machine et il sut qu’il écrirait maintenant comme jamais il n’avait écrit. Quelque chose en lui avait ployé et s’était brisé comme un roseau fauché par une tornade.

Il tourna la tête vers la droite et à travers la fenêtre, il aperçut une portion du ciel, à présent dégagé, un ciel d’un bleu azur magnifique et il eut la certitude que sa vie allait être à présent comme ce bleu, aussi clair et aussi limpide. Sa nouvelle vie commençait, une vie bleu azur.